08.02.25更新

|

☆1年生☆ |

|

|

今週は,子供たちの様子を3つ載せました。 1つ目は,図工「スルスルビューン」の様子です。各教室で作った後は,1,2組一緒に滑らせて遊びました。 2つ目は,栄養教諭に,「食べ物の好き嫌い」について教わった時の様子です。バランスよく食べることの大切さを学びました。 3つ目は,保健委員会のイベントに参加している様子です。校内のあちらこちらに貼ってあるクイズを探しながら,楽しく○×クイズができました。 |

|

|

☆2年生☆ |

|

|

今週から図工の学習で「とびだせぴょーん」が始まりました。輪ゴムで飛び出す仕組みを使った作品作りです。子供たちは,作品作りよりも飛び出す仕組みが楽しくてしばらくは,紙コップをピョーン,ピョーンと飛ばしていました。飛び出す仕組みを十分に味わうと、いよいよ作品作りです。飛び上がる乗り物や跳ねる動物を題材に作っていました。中には,現在,国語で学習している「スーホの白い馬」を題材にしている子供もいました。 |

|

|

☆3年生☆ |

|

|

算数「重さ」の学習が始まりました。教科書でキログラムやグラムの単位を覚えるだけでなく、「実際に測る」体験を大切にしています。筆箱や水筒など身の回りの物を乗せて、「ぴったり1キログラムでした!」と喜ぶ姿もありました。自分の手で重さを感じることで、量感も身に付いてきたようです。 |

|

|

☆4年生☆ |

|

|

算数「直方体と立方体」の学習で、展開図を作る・かく活動をしました。どんな形の面がいくつあるのか,面をどのようにつなぐとよいのかを考えながら作り始めました。初めは、ばらばらになった6つの面をつなぐことから始めましたが、そのうち1枚の展開図としてかけるようになりました。 国語では、「調べて伝えよう」の学習をしています。生活の中から課題を見付け、アンケート調査を資料にまとめ、分かったことや考えたことを伝え合うことが目的です。グループで協力して活動しています。発表が楽しみです。 |

|

|

☆5年生☆ |

|

|

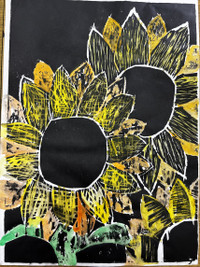

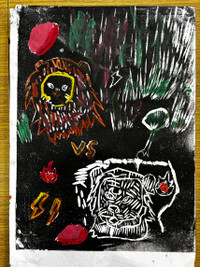

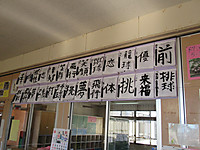

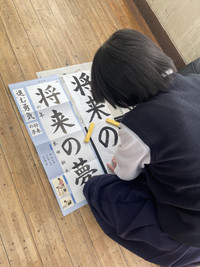

今週は,今年度最後のクラブ活動がありました。また,各クラスの毛筆の授業も終わりました。図工の時間は最後の単元「版画」に取り組んでいます。今年度の最後を迎えることが,これから増えていきます。 4月からは最上級生!学習面,生活面,しっかりとラストスパートを頑張って,立派な6年生になってほしいです。そして,さわやかな気持ちで春を迎えてほしいです。 |

|

|

☆6年生☆ |

|

|

国語「海の命(立松和平)」の学習に入りました。6年1組の教室では、一年間をとおして、文学作品(物語文)の授業に力を入れています。中心人物の心情はどのように変容したのか、変容に関わるきっかけや出来事、人、物は何かなど、物語を読むときは、根拠のないイメージや感覚で読むのではなく、叙述を基にして、論理的に読むことが大切です。今週は、「海の命」の初読から、みんなで解決したい「問い」を決め、叙述を基に読みを深めました。「帰り道(森絵都)」、「やまなし(宮沢賢治)」、「ぼくのブック・ウーマン(ヘザー=ヘンソン)」そして、「海の命」。小学校生活最後の文学作品としてふさわしい名作を目の前に、一生懸命語り合う子供たちです。 |

|